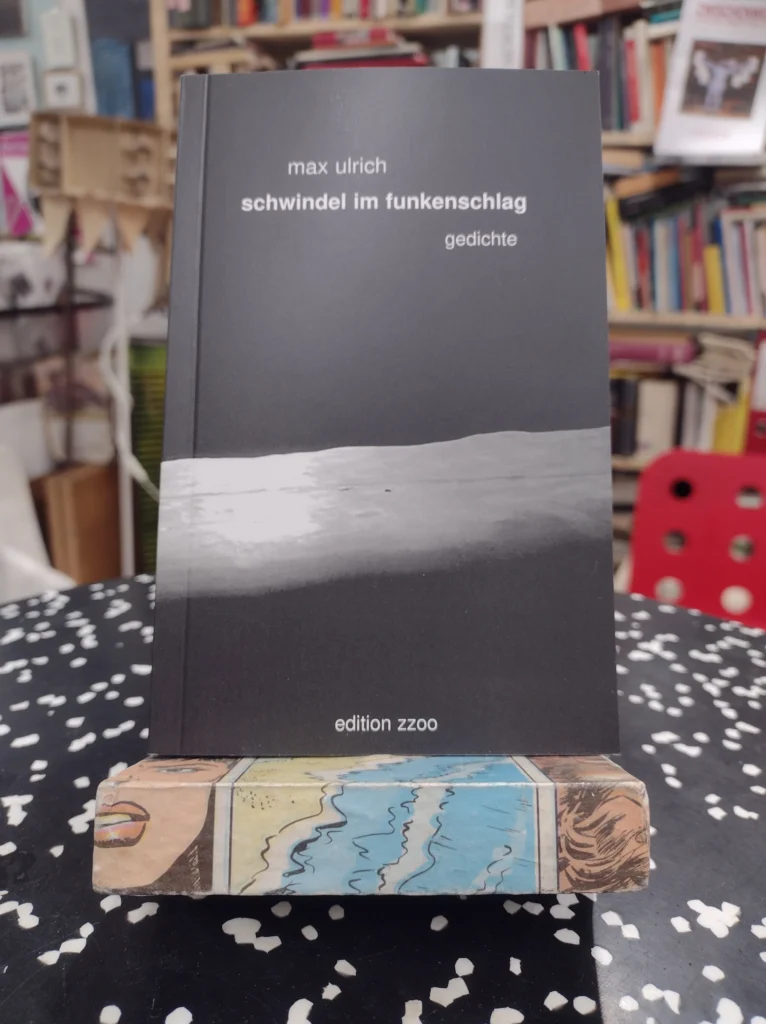

Helmuth Schönauer liest Max Ulrichs schwindel im funkenschlag

Nicht nur im Titel ist von Schwindel die Rede, selbst die Augen machen eine schwindelerregende Bewegung, wenn sie über den Lyrikband gleiten, der sich im handtellergroßen Format erst allmählich fokussieren und fixieren lässt. Max Ulrich, geboren 1994 in Bruck an der Mur,zeigt mit schwindel im funkenschlag Bilder und Gedichte, die vor allem von Mehrdeutigkeit, Verwobenheit und gezielter Unschärfe geprägt sind.

So lädt der titelgebende „schwindel“ ein, gleichermaßen an die Störung des Gleichgewichts wie auch an eine Täuschung zu denken, während der „funkenschlag“ aus allen Essen und Schmieden auffliegt, von gebremsten Eisenbahnrädern springt oder als archaischer Brauch des Funkenschlagens über die Landschaft springt.

Cover © Edition zzoo

Das gleichnamige Gedicht grenzt die Bedeutungen scheinbar ein, aber beim Umschalten vom Farbsinn auf den Geruchssinn bleibt für die Leser eine elementare Mehrdeutigkeit erhalten.

schwindel im funkenschlag im verbrennen des in der luft gelegenen gewölbt am rand riecht so rot

Die achtzig Gedichte sind durchdrungen von grafischen Blöcken, in denen im Schwarzweiß-Auftritt Strukturen, Gewölbe, Maserungen oder Lichtpilze aufpoppen. Manchmal erscheint hinter der grafischen Struktur so etwas wie eine Wand, ein Giebel mit Kaminen oder ein Sonnenblitz über einem Berggipfel als Nachbild. Das Hauptbild freilich ist markiert durch die Hilfsmittel von Rahmen, Filter und Sieb.

Bei diesen Visualisierungen der Irritation ist es im ersten Anblick nicht auszumachen, ob die Störung an der Abbildung selbst liegt oder an der eigenen Netzhaut, wenn ein Riss durch die Komposition geht oder ein Bildausschnitt jäh ausfranst, weil die Sehfläche des eigenen Auges zu Ende ist. ‒ Die Leser schaffen sich selbst jene Bilder, für die Fragmente und Sehvorschläge ausgelegt sind.

Der Weg zum Auslöser

Ähnliches lösen die Gedichte aus, sei es, dass sie bewusst ein semantisches Sieb vor den Text spannen oder dass jemand schroffe Schlüsselwörter ausspricht, während er eine alte Geschichte durchblättert wie im Daumenkino. Die Gedichte sind geprägt von den Mühen, die es beim Aufsuchen von Motiven zu überwinden gilt und die den eigentlichen Wert des Beschriebenen ausmachen. Diese Texte gleichen Fotos, bei denen der Weg hin zum Auslöser miterzählt wird, das Selfie wird zu einer einmaligen Handhabung des Geräts, während das abgepixelte Material austauschbar ist.

in diesem sack sind gläser die vor über vier jahren dort hineingesteckt wurden mittlerweile sind es so viele dass mein ganzer körper zerteilt in kleine stücke in ihnen platz finden würde

Der Vorgang des Auffüllens eines Sackes gleicht jenem, mit dem man einen Gedichtband auffüllt. Dabei verändert sich das Füllmaterial durch Kontext, die Gläser können eine ferne Kindheit aus eingekochter Marmelade suggerieren, aber auch eine blutige Kriminalgeschichte, wenn der eigene Körper zerstückelt wird für die Deponie.

In einem typischen Verortungsgedicht werden Hinweise gegeben, wie man jenes Thema finden könnte, das vielleicht Inhalt des Gedichtes ist.

neben der bank am platz vor dem haus neben dem baum neben den zerrissenen blättern und den sich auflösenden zügen unter aufgelösten gebäuden neben dem stück plastik

Als wäre die Auslegung einer Spur mitten hinein in „Neben“-Schauplätze nicht genug, wird das Gedicht noch rätselhaft fixiert mit der lyrisch-bürokratischen Formel: „am xx.xx.xxxx in xxxx“.

Erinnern und Nachlesen

Selbst eine Reise mit den üblichen Insignien eines Kurzaufenthaltes wird zur Arbeit beim Erinnern und Nachlesen.

die newa fließt zur seite ich werde noch bleiben am ende diese kleine tür kleiner als sie hier zu erwarten war öffnen im blick über den fluss in den nebel dieser stadt

In dieser Vorgabe für einen Blick auf die Newa sind alle denkbaren Bilder und Fotos enthalten, die aus St. Petersburg in die Welt hinausgetragen werden wie die Funkenscheiben, die über die Landschaft springen und Sinnestäuschungen auslösen.

Vor dem Schlussgedicht sind auf einer Doppelseite alle Kompromisse mit den lyrischen Werkzeugen des Reims, der Zeile und der Pause über den Haufen geworfen, und es erhebt sich ein Wörterblock, der allmählich abschmilzt vor den Augen und eine Geschichte freigibt. Darin sinniert ein lyrisches Ich mit einem lyrischen Gegenüber über Raum und Zeit und der Kreisbahn der eigenen Körper darin. Der Schluss gibt sich klar: „heute ist ein klarer kalter tag.“

In einer biografischen Notiz über Max Ulrich kommt es zur faszinierenden Fügung „lebt als Filmvorführer, Musiker und Dichter in Wien.“ Diese Zeile gibt den entscheidenden Hinweis, wie man den Lyrikband lesen könnte: als Gedichte-Vorführer für andere und sich selbst.

Max Ulrich: schwindel im funkenschlag. Gedichte. edition zzoo, Wien, 2025. 124 Seiten. Euro 10,50.