Erwin Einzinger liest Timothy Donnelly: Chariot als Sommerlektüre

Timothy Donnelly – welch ein erstaunlicher amerikanischer Dichter! Erstmals habe ich von ihm in dem von Ron Winkler herausgegebenen Band „Schwerkraft: Junge amerikanische Lyrik“ gelesen. Kollege Jan Wagner hatte für diesen im Jung und Jung Verlag erschienenen Überblick auch vier Gedichte aus Donnellys erstem Lyrikband übersetzt, und schon diese vier Kostproben waren außergewöhnlich. Und der sperrige Titel seiner ersten Sammlung konnte ebenfalls stutzig machen: „Twenty-seven Props for a Production of Eine Lebenszeit“. (Auf Deutsch: „Siebenundzwanzig Requisiten für eine Inszenierung von Eine Lebenszeit“.)

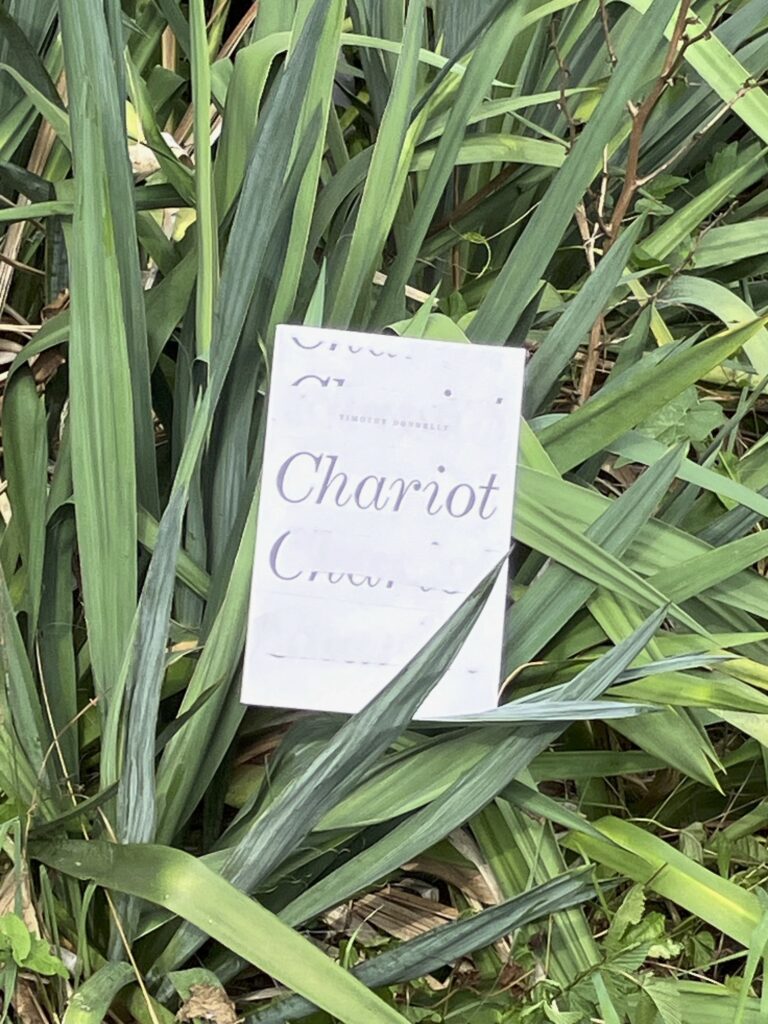

Cover © Erwin Einzinger

Wollte da jemand etwa ein ganzes Leben als Theaterstück inszeniert sehen? Bei Donnelly sind die Einfälle für solch eine Produktion wahrlich verstiegen, und natürlich auch die dafür empfohlenen Requisiten. Auf diesen ersten Gedichtband (erschienen 2003) folgten dann „The Problem of the Many“, „The Cloud Corporation“ und zuletzt 2023 „Chariot“. Diesen schmalen Band habe ich nun mehrmals gelesen und will ihn weiterempfehlen, obwohl ich damit rechne, dass die Kühnheit und Verspieltheit, aber auch die Komplexität und die Collagetechnik dieser Gedichte jemanden durchaus abschrecken könnten.

Als ich in jungen Jahren erstmals auf Gedichte von John Ashbery gestoßen bin, war ich gleichermaßen fasziniert und irritiert, wenn ich darin lange, über mehrere Strophen sich hinziehende Sätze in einem oft verblüffenden Kontext las und erst bei mehrmaligem Lesen dahinterkam, wie ungeheuer wild und abenteuerlich assoziativ die sprachlichen Bezüge waren, indem sie zugleich völlig unterschiedliche Tonlagen und Stimmen mischten und wiedergaben, von umgangssprachlichen Wendungen bis zu den seltsamsten Betrachtungen. Und nicht wenige Gedichte von Timothy Donnelly können ähnliche Effekte erzeugen, derart vieles schwirrt hier durcheinander und wird mit einer verblüffenden Selbstverständlichkeit abgehandelt. In seinem Kopf ist offenbar viel los …

Folgt man den Verästelungen dieser rasanten Poesie, könnte einem manchmal schwindlig werden. Meist aber staunt man nur, wohin sie einen trägt. So beginnt ein mit „Beauport“ betiteltes Gedicht mit einer Anleitung zum Bodenwachsauftragen, gibt zwischendurch kurz einen Hinweis auf ein Wort, das aus dem Altnordischen stammt und zielloses Herumschauen beschreibt, bevor es dann nach allerlei dicht aufeinander folgenden Stationen ein fast schon haarsträubendes Ende findet: Die Rede ist plötzlich von einem Raum, den sich irgendeine Truppe für ihre Proben ausgesucht haben soll in der Hoffnung, die Marinekapitäne von Gloucester würden hier einmal ihre Treffen abhalten, aber die hatten offenbar daran kein Interesse. Alles klar? – Ich deute das in etwa so: Während der Dichter seinen Kopf in ein vermutlich intensives Durcheinander steckt, aus dem sein Alltag offenbar besteht, fangen die Sätze ordentlich zu galoppieren an. Und sie passen jedes Mal genau auf eine einzige Seite, denn was bei dem neuen Band auffallend anders ist als bei dessen Vorgängern: Bis auf eine Ausnahme bestehen hier alle Gedichte aus fünf jeweils vier Zeilen langen Strophen. Die Titel sind zum Teil entlehnt, nicht selten von Gemälden, und diesbezügliche Hinweise gibt der Autor in einer Nachbemerkung selbst. So etwa erwähnt er, dass das Gedicht „Summerhead“ seinen Titel einem gleichnamigen Song der Cocteau Twins verdankt. Damit ist allerdings kein Sommerkopf – was immer das sein könnte – gemeint, sondern in umgangssprachlicher Bedeutung ein „Sonnenschirm oder Sombrero.

Auf den Titel „Chariot“ wird in zwei Texten kurz vor Schluss noch kurz angespielt, wo es etwa heißt, der römische Staatsmann und Feldherr Mark Anton sei der erste gewesen, der Löwen unter ein Geschirr gezwungen hat, um sie einem Wagen – chariot – vorzuspannen. Er, der Dichter Timothy Donnelly, habe freilich keinerlei Interesse, Metaphern so streng wie Löwen einzuspannen. Und so weiter … Das eher unauffällige Erscheinungsbild des Gedichtbands zeigt den Titel „Chariot“ ganz groß, den Namen des Autors in viel kleinerem Druck darüber, und man erkennt, dass teilweise durchscheinende Papierstreifen über vier weitere Nennungen des Titels aufgeklebt wurden. Ein Hinweis auf das Opake, zum Teil Verborgene, das die Gedichte dann thematisieren?

Das Unterfangen, jedes der Gedichte im Umfang gleich lang zu konzipieren, hat mich an einen vergleichbaren und dennoch gänzlich anderen Ansatz eines Projekts von Harry Mathews erinnert. Dessen Sammlung „20 Lines a Day“ besteht aus spontanen und thematisch völlig unterschiedlichen Notaten – allerdings in Prosa –, denen nur die formale Ausgangssituation gemeinsam ist, nämlich innerhalb von zwanzig Zeilen einen Ausschnitt seiner Welt festzuhalten. Mit dieser Verpflichtung, die einst Stendhal an sich selbst gestellt hat, hoffte der Autor die unter Schreibenden durchaus verbreitete Angst vor der leeren Seite zu überwinden, indem er mit einer Mischung aus Tagebucheinträgen, Erinnerungen und abstrusen Überlegungen einfach einmal loslegte, um auf solche Weise vielleicht in einen Schreibrhythmus zu kommen. Ist es zu weit hergeholt, auch das formale Projekt von Donnelly unter einem ähnlichen Aspekt zu sehen?

Selbst wenn man seinen erstaunlich vielfältigen Bezügen und Verweisen gar nicht immer folgen kann oder will, verblüffend ist es auf jeden Fall, wenn Gedichte einen herausfordern und keineswegs so etwas wie eine Botschaft zu transportieren suchen. Manches klingt nach spleenigen Meditationen, und dass der Autor höchst belesen ist, verbirgt er nicht. So etwa verdankt eines der Gedichte seinen Titel einem Essay von Paul Èluard, ein anderes wiederum einer Tagebucheintragung von Edward Munch. Auch sind manche „bloß“ höchst freie Übersetzungen aus dem Französischen, etwa von Charles Baudelaire oder dem berühmten Comte de Lautréamont. Und auch hier kommt Ashbery ins Spiel: Dessen umfangreicher Band „Hotel Lautréamont“ erschien 1992, ihn zu übersetzen war mir ein mehr als herausforderndes Vergnügen. Dass Ashbery selbst – er ist 2017 verstorben – noch auf den 1969 in New York geborenen Timothy Donnelly hingewiesen hat, erfuhr ich erst unlängst. Er hat nach der Lektüre von „The Cloud Corporation“ über dessen Gedichte mit großem Lob gesagt: „Poetry of the future, here today …“ (Eine Veranstaltung mit John Ashbery und den zwei Dichtern Adam Fitzgerald und Timothy Donnelly, die in ihren Arbeiten Bezüge zu Ashberys Werk sehen, hat am 13. 12. 2013 in der New York Public Library stattgefunden, und ein etwa vier Minuten langer Ausschnitt davon lässt sich im Internet noch abrufen.)

Ein ebenfalls faszinierter Kritiker in den U.S.A. schrieb über Donnelly, seine Gedichte schlängeln sich mit ihrer Syntax wie ein schlanker Python durch eine netzartige Struktur. Eines aber lässt sich jederzeit erkennen: Die Tatsache, dass sein komplexes Schreiben zugleich immerhin ein Gegengift gegen den so oft nur noch erbärmlich reduzierten Sprachgebrauch des multimediabestimmten Alltags ist, der längst auch Zeitungen mit sprachlichen Schablonen oder leeren Floskeln überschwemmt.

Laut Kierkegaard ist Poesie so etwas wie ein Sieg über die Welt. Derart allzu vollmundige Behauptungen mag man vielleicht belächeln, schön ist es auf jeden Fall, dass es Gedichte wie die von Timothy Donnelly gibt.

Timothy Donnelly: Chariot. Wave Books, Seattle / New York 2023, 78 Seiten.