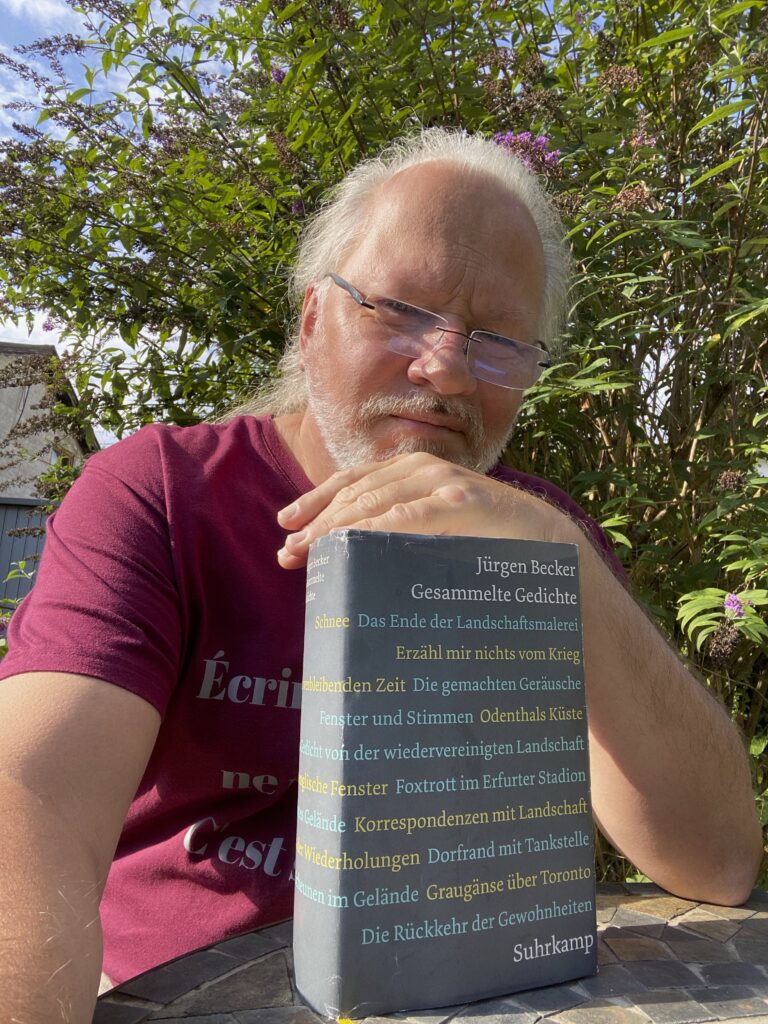

Christoph Janacs liest Jürgen Beckers: Gesammelte Gedichte 1971-2022 als Sommerlektüre

Auf Jürgen Becker und sein Werk stieß ich in den 1980er Jahren im Zusammenhang mit meiner Beschäftigung mit dem nouveau roman und anderen experimentellen literarischen Verfahrensweisen und der Gattung Hörspiel. Felder Ränder Umgebungen, seine Prosa-Trilogie aus den Jahren 1964, 1968 und 1970, faszinierte und irritierte mich gleichermaßen. Hier schon zeigten sich einige Charakteristika seines Denk- und Schreibstils, die er im Lauf seines Lebens verfeinerte und intensivierte: sich den Assoziationen und spontanen Einfällen bei gleichzeitig genauer Konzeption hinzugeben und die Grenzen zwischen Prosa und Lyrik verschwimmen zu lassen. Mit den Gedichtsammlungen Erzähl mir nichts vom Krieg (1977) und In der verbleibenden Zeit (1979) kamen dann weitere Motive hinzu, die sein Schreiben bis zuletzt prägten: Alltagsbeobachtungen, Landschaftsschilderungen (inklusive Beschreibung dörflichen wie städtischen Lebens) und der Krieg: Becker, Jahrgang 1932, verbrachte seine Kriegskindheit, die ihn maßgeblich prägte, wenn nicht gar traumatisierte, in Thüringen, von wo er 1950 in seine Geburtsstadt Köln zurückkehrte.

Von 1959 bis 1964 war er Mitarbeiter des Westdeutschen Rundfunks, von 1964 bis 1966 Lektor im Rowohlt-Verlag, ab 1973 Leiter des Suhrkamp–Theaterverlags und von 1974 bis 1993 Leiter der Hörspielabteilung im Deutschlandfunk. Er lebte in Köln-Brück und Odenthal im Bergischen Land, beides Gegenden, die in seinen Gedichten wie Prosawerken eine herausragende Rolle spielten. Immer wieder kehrte er zu denselben Orten, Landschaften, Motiven zurück, manchmal sogar mit ähnlichen Formulierungen, sodass sein Œvre, v. a. aber seine Gedichtbände, als ein großangelegtes Tagebuch gelesen werden kann.

Dieses Ineinander von Landschaftsbeschreibung, Erinnerung, politischen Anmerkungen und überraschenden Kombinationen und Brüchen bei gleichzeitig klarer, sich nie verrätselnder Sprache war – und ist – für mich derart faszinierend und inspirierend, dass ich in der Folge jedes neue Becker-Buch mit Spannung erwartete, und wenn ich es in meiner Stammbuchhandlung erworben hatte, las ich mich schon auf dem Heimweg fest, kam aber meist nicht sehr weit, da mich seine Poesie derart anregte – und es noch heute tut –, dass ich sofort auf den verbleibenden leeren Seiten meine eigenen Notizen und Gedichtentwürfe niederschreiben musste.

Was ist das Faszinierende, Einzigartige von Jürgen Beckers Poesie?

Da sind einmal seine kurzen, oft aphoristischen, nur wenige Zeilen umfassenden Texte, die nicht selten Dramen, mitunter einer ganzen Generation, thematisieren, wie dies das folgende Gedicht (aus: In der verbleibenden Zeit, 1979; S. 254) veranschaulicht.

Sommer, siebziger Jahre Die Pflaumen hängen noch fest, und die alte Frau geht ins Haus zurück, wo sie das Bild, August 44, des Sohnes zurechtrückt.

Wie ein Maler oder Zeichner gelingt es ihm, mit wenigen Strichen/Worten die Tragödie einer Generation anhand einer kleinen, leicht zu übersehenden Geste zu charakterisieren. Dazu kommt die Zeitangabe im Titel („siebziger Jahre“), die eine große Distanz zum historischen Ereignis („August 44“) suggeriert, die durch die Handlung der alten Frau aufgehoben wird: Der Krieg mit seinen Verlusten ist und bleibt präsent.

Dem gegenüber stehen Beckers Lang-Gedichte, die mitunter ein ganzes Buch ausmachen: Das Gedicht von der wiedervereinigten Landschaft (1988) umfasst in der Originalausgabe 90 Seiten, ein Umfang, den ich nur von Octavio Paz kenne. Auffällig ist, dass er nicht von Land, Nation oder Staat spricht, sondern von Landschaft, die im Text naturgemäß eine große Rolle spielt, in deren Beschreibung sich immer wieder Sätze mischen, die einen hochschrecken lassen: „die Nachrichten / stellten wir leise, ohne völlig verzichten zu können / auf das Plätschern der Katastrophen“ (S. 462f.) oder: „vor der Laube, / auf weißen Stühlen, saßen lächelnd die Toten. Es gab keine / richtige Reihenfolge mehr…“ (S. 490) Dass das Buch mit seiner politischen Botschaft ein Jahr vor dem Mauerfall erschienen ist, scheint mir kein Zufall zu sein…

Ein drittes Verfahren, das ich erst bei Becker kennenlernte und danach beim schon erwähnten Octavio Paz, aber auch bei Hans Magnus Enzensberger und anderen fand, ist, die Folgezeile im Druck dort beginnen zu lassen, wo die vorangegangene endet; das ergibt ein unruhiges Schriftbild, das aber das vagierende, assoziative Denken abbildet und mich als Leser zwingt, die Gedankenmäander allein schon mit der Augenbewegung nachzuvollziehen. Ein herkömmlicher Zeilenbruch könnte dies nicht leisten.

2022 sind, zum 90. Geburtstag Beckers, seine gesammelten Gedichte erschienen, mit 1120 Seiten ein wahrer „Ziegel“ von einem Buch. Obwohl ich bereits sämtliche seiner Bücher besitze – inklusive bibliophiler Ausgaben, die mit Bildern seiner Frau Rango Bohne herausgegeben wurden –, erwarb ich den Band, der mich nunmehr seit drei Jahren begleitet, in dem ich immer wieder lese, einmal hier, einmal da, einmal einen ganzen Zyklus, mache Notizen, schreibe ich, von der neuerlichen Lektüre inspiriert, eigene Gedichte, und das wird, bin ich überzeugt, so bleiben. An Beckers Gedichten kann ich mich nicht sattlesen.

Alle Seitenangaben nach: Jürgen Becker, Gesammelte Gedichte 1971-2022. Suhrkamp, Berlin 2022)