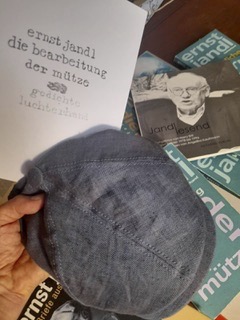

Michael Hammerschmid liest Ernst Jandls: die bearbeitung der mütze als Sommerlektüre

darmstadt, neuwied, luchterhand 1978: geradezu unscheinbar nüchtern wirkt ernst jandls gedichtband „die bearbeitung der mütze“ auf mich, der immerhin nicht weniger als die praxis des schreibens, den begriff des literarischen und die möglichkeiten sprachlicher wahrnehmung revolutioniert hat. das titelgedicht beginnt so: „ich den kapp nehm / den kapp den ich auf kopf nehm / den kapp sein eng eng / den kapp sein eng eng / den kapp sein eng eng / ich stecken knie rein…“ und ich bemerke, wie schwer es mir fällt, das gedicht nicht vollständig zu zitieren, weil sich unmittelbar eine art suchteffekt und darüber hinaus eine nachahmungslust einstellt.

© Michael Hammerschmid

ernst jandl nannte sein neu entdecktes schreibidiom eine „heruntergekommene sprache“. sie entsprach nicht den normen, verwendete dafür elementare und sozial als minderwertig angesehene formen des ausdrucks wie vor allem die nennform und unterschied sich alleine dadurch grundlegend von den meisten anderen gedichten dieser zeit. ernst jandl erweiterte damit nicht nur das feld des literarischen, sondern stellte die möglichkeit einer neubegründung unserer sprech- und ausdrucksweise in den raum. ist es möglich, dass gedichte eine ganz eigene sprache begründen? es lässt sich trefflich darüber diskutieren, aber nicht abstreiten, dass das scheinbar fehlerhafte, kaputte, gemiedene, das jandl hier zu einer eigenen gedicht/sprache verwandelte, dem denken, schreiben, wahrnehmen und fühlen ein neues fenster geöffnet hat. als ich die gedichte in den 90er jahren erstmals las, fühlte ich mich sofort befreit von der last der strammen grammatik und ihrer scheinbar unumstrittenen autorität. und mir wurde klar: poesie dürfe, ja müsse alles aufs spiel setzen, könne elementare, beschädigte und unbenützte formen verwenden und müsse deshalb weder auf humor verzichten, wie sich an den obigen gedichtzeilen trefflich nachvollziehen lässt, noch auf reflexion und komplexität: in dem gedicht oben wird ja ein problem aufgeworfen und auch gelöst: denn die „kapp“, an der sich das ich scheinbar abarbeitet, die wiederholungen machen seine mühe dabei buchstäblich körperlich spürbar, formt sich am ende zur „pullmannkapp“. die materie ist also bearbeitbar und es ist unschwer nachzuvollziehen, dass mit materie auch die sprache selbst gemeint ist. im zentrum des gedichtbandes steht ein zyklus aus 14 gedichten mit dem titel „tagenglas“. in diesem gelingt es ernst jandl nicht nur schwere themen wie z.B. tod, zwangsvorstellungen oder auch ephemere erscheinungen wie etwa den frühlingsbeginn zur sprache zu bringen, sondern sein neues idiom auch in einer schier unerschöpflichen, durchaus an den jazz erinnernden variabilität zu entwickeln. wodurch sie sich als emanzipatorisch und immens subversiv erweist und geradezu jeglichen festschreibungen entzieht. selbst jandls eigener, durchaus triftiger vergleich von ihr mit dem sog. gastarbeiterdeutsch, der die sozialpolitische aufladung dieser sprache verdeutlicht, wird von den gedichten noch überschritten. jandls neues idiom ist also mehr als das, was man ihm zuschreibt. und es beeindruckt, wie sein autor mit ihm existenzielles darstellen, soziales benennen, intimes ausdrücken, muster der sprache und des denkens abbilden kann und so zur reflexion unserer sprache und ausdrucksweisen auffordert. der rund 50jährige ernst jandl, der sich durch das etikett des konkreten dichters, das man ihm aufdrückte, zunehmend eingeschränkt sah, hatte kurz nach mitte der 70er jahre mit der heruntergekommenen sprache also ein völlig neues feld des ausdrucks aufgemacht, das als herz der literatur heute genauso lebendig wie vor 50 jahren gegen alles brav konventionelle pocht und genauso gegen alles verkrampft gewollte und uns auffordert, unsere „sprach/kapp“ selbst in die hand zu nehmen und zu etwas zu formen, was brauchbar, kritisch und existenziell triftig ist.

Ernst Jandl: die bearbeitung der mütze. in: poetische werke. bd. 7. münchen: luchterhand 1997. (o.a. luchterhand 1978)