„Das Schreiben macht einen erst zum Menschen“

Von Kirstin Breitenfellner

Ein Wort wie Wiedebumm – Gedichte für Kinder

Samstagnachmittag, 15 Uhr, die Sonne scheint, im Eszterhazypark gegenüber toben die Kinder. In den hellen Räumen der IG Architektur haben sich ebenfalls ein paar Kinder versammelt, um dem ersten Kinderprogramm der Poesiegalerie zu lauschen. Schließlich sind Kinder von Anfang an empfänglich für Wortspiele und die geheimen Verbindungen zwischen den Wörtern. Also für Gedichte.

© Copyright Poesiegalerie

Die Eröffnung macht Michael Hammerschmid, Autor, Übersetzer und Dozent am Institut für Sprachkunst der Universität für Angewandte Kunst, mit seinen zwei Bänden von Kindergedichten „die drachen die lachen“ und „Schlaraffenbuch“. Weil ein Kind ein Kuscheltier dabeihat, das den Namen Wauwau trägt, liest Hammerschmid spontan ein passendes dazu vor. Im Kindergedicht ist der Reim nie aus der Mode gekommen. Hammerschmid hat aber auch ein Hicksgedicht auf Lager, in dem kein einziges Wort vorkommt. Und ein Gedicht über den Herbst. „Es raucht dir aus dem Mund. Es raucht mir aus dem Mund. (…) Eigenartig, wie man aussehen kann, mit Nebel vorne dran.“ In den folgenden Gedichten geht es um Schnee, um das Warten, das Schreien, Monster, Ohrwürmer. Sigmund Freud hat einen Auftritt sowie seine Tochter Anna und ihr Schäferhund Wolf.

Die eingeladenen Autoren haben je ein Gedichtrezept mitgebracht. Hammerschmid klopft zu seinem Beispiel auf dem Rücken des Zupfinstruments, das bei der Veranstaltung die letzte Leseminute anzukündigen hilft. Schön, wenn Lyrik so spontan sein kann. Und dass man bei Lesungen auch Gedichte hören kann, die noch nicht veröffentlicht sind.

Mit Elisabeth Steinkellner kommt nun einer der Stars der österreichischen Kinderliteratur an die Reihe. Sie hat bereits ein gutes Dutzend mit Preisen ausgezeichnete Kinder- und Jugendbücher vorgelegt. Heute liest sie aus ihrem Kindergedichtband „Vom Flaniern und Weltspaziern“. Im Publikum sitzt auch ihre Familie, die beiden Kinder und deren Vater Michael Roher, selbst Kinderbuchillustrator und -autor, der das Buch über das Flaniern illustriert hat. Zuerst folgt eine Begriffserklärung. Flanieren bedeutet langsames, ungestresstes Spazierengehen. Und Steinkellners Sohn, der im Publikum sitzt, will einmal Weltspaziern. Also Reisen. Nach Kanada, Tunesien, Brasilien, die USA und „keine Ahnung, Indien!“.

Michael Hammerschmid

Elisabeth Steinkellner

Aber wie sieht es denn wirklich am anderen Ende der Welt aus? Muss man dort kopfüber gehen und ist dort der Tag die Nacht und umgekehrt? Diese Fragen hat sich jedes Kind schon gestellt, aber der Reiz von Literatur liegt ja unter anderem darin, das, was man vage gedacht oder empfunden hat, in schönen und treffenden Worten formuliert sozusagen wiederzufinden und damit erst richtig zu erkennen. Steinkellner hat im Lockdown mit Roher Videos von Gedichten gedreht und zwei davon mitgebracht. Eines heißt „Reisegepäck“, in das sogar ein Kuss der Mutter eingepackt wird. Zum Reisen braucht man Verkehrsmittel, die auch in Gedichten geehrt werden. Bus, Zug (wo ihr ein Schwan begegnet, der das Ersparte in eine Jahreskarte steckt) etc.

Was ist ein Sprachspiel? Zum Beispiel Gedichte ohne und mit bestimmten Buchstaben. Nur mit dem Vokal E zum Beispiel, wie in Steinkellners Gedicht über das Segelboot, zu dem es auch ein Video gibt. Gestern las Ilse Kilic Texte ohne E – und so schließt sich wieder ein Kreis. Am Ende gibt es noch eine Performance, ein Streitdramolett, vorgeführt von Roher und Steinkellner. Eines ist Kinderlyrik nicht: langweilig!

Georg Bydlinski, geboren 1956 in Graz, ist eine Institution und hat schon über 100 Bücher geschrieben. Sein letztes Kindergedichtbuch heißt: „Mit Wörtern kann man vieles machen“. Er hat eine Gitarre mitgebracht, auf dem Tisch liegen ein Apfel, eine Zitrone und andere Gegenstände. „Mit Wörtern kann man vieles machen. Jemanden zum Weinen bringen oder zum Lachen (…). Streiten und sich versöhnen, singen und tönen.“ Die Hilfe der Kinder braucht er beim „Zahlengedicht“, das mit einem „Tor!“ endet, das Bydlinski den Österreichern gegen Färöer im Fußball heute Abend in der WM-Qualifikationsrunde auch wünscht.

Gedichte sind keine verstaubte Kunst, sie können auch unterhaltsam sein. Besonders, wenn sie zur Gitarre gesungen werden – und man mitsingen darf. Da reimt sich der „Mantel“ auf „Elefantel“ und „verboten“ auf „Knoten“. Tiergedichte ziehen immer. Hamster und Hase, Mammut und Maus – und natürlich (wie bei den Erwachsenen auf Facebook): Katzen. „Die Katze ist ein Raubtier. Die Wohnung ist ihr Zoo.“ Der Kater Pegasus fliegt in das Reich der Phantasie – oder der „Elephantasie“, die in einem der letzten Gedichte vorkommt, die die Kinder sich mit dem Zufallsgenerator Seitenzahlnennen wünschen dürfen. Zum Schluss möchten sie aber kein Tier-, sondern ein Menschenlied hören, über Fußball! Der Refrain lautet: „Wir bleiben am Ball.“

Bild Georg Bydlinski © Poesiegalerie

In memoriam Friederike Mayröcker

Achtzehn Uhr. Auch der Samstagabend beginnt mit der Würdigung einer Dichterin. Friederike Mayröcker starb im Juni dieses Jahres im 97. Lebensjahr. Der Grande Dame der österreichischen Lyrik und eine der bedeutendsten deutschsprachigen Dichterinnen der Gegenwart ist der Programmauftakt „IN MEMORIAM FRIEDERIKE MAYRÖCKER“ gewidmet, ausgerichtet von zehn Autorinnen und Autoren. An die Wand projiziert ist ein Foto der Autorin mit weise-erschrocken zur Seite blickenden Augen und dem charakteristischen schwarzen Ponyhaarschnitt.

Mehr als 80 Bücher aus fast allen Genres hat Mayröcker vorgelegt. Monika Vasik führt in ihre Biografie und ihr Werk ein, schildert ihre Beziehung zur Schreibmaschine und die „Zettelhöhle“ ihrer Wohnung. „Das Schreiben macht einen erst zum Menschen (…). Ein Abenteuer, das man sich selber verschafft“, schrieb Mayröcker einmal. Die zehn Laudatorinnen und Laudatoren lesen je ein Gedicht von Mayröcker und verwandeln es sich an, antworten mit eigenen Gedichten darauf und erzählen von den Echos, die „Fritzi“ Mayröckers Werk bei ihnen ausgelöst hat.

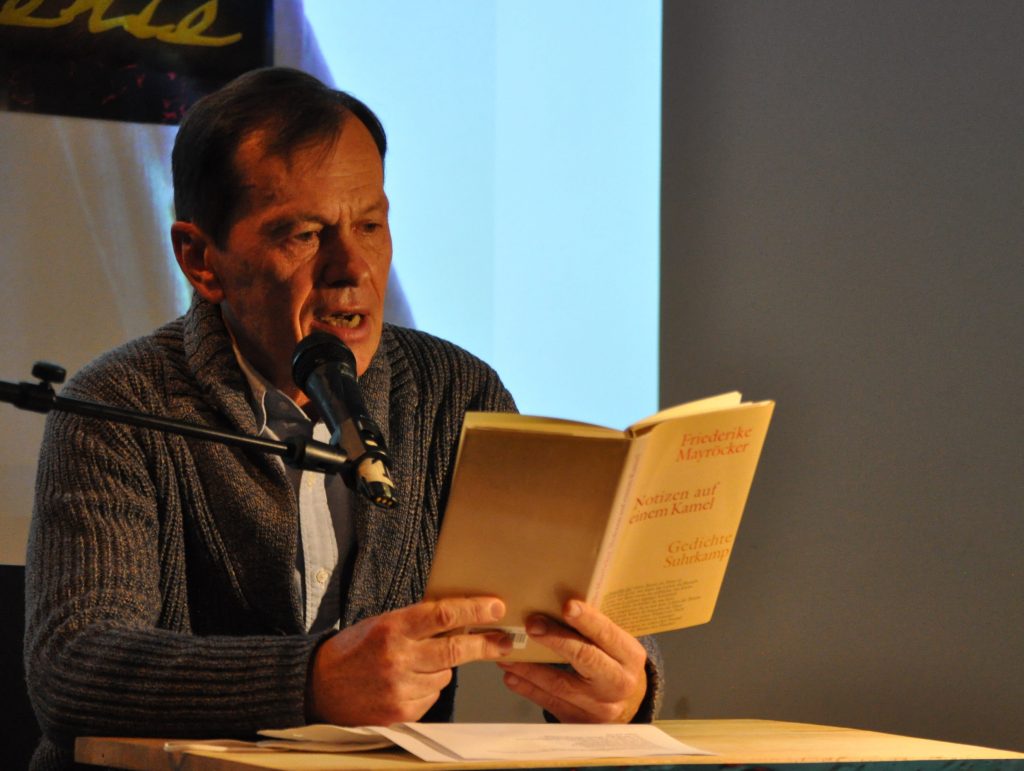

Den Beginn macht Bodo Hell, der mit Mayröcker über ihren Text in einen Dialog tritt. „Du machst uns als Zuhörer tanzen.“ Bodo Hell reimt frisch drauflos, das, was Mayröcker sich nie erlaubt hätte, und setzt so einen Kontrapunkt. Sonja Harter hat sich das erste Gedicht ausgesucht, das sie von Mayröcker gelesen hat. „Ein junger Dichter schreibt mir, ob ich ebenso oft daran denken muss, dass wir allein sterben.“ Christian Steinbacher erzählt, dass Mayröckers Prosa mehr Einfluss auf ihn hatte als ihre Lyrik. Eine Prosa über die „überwundene Nähe“, deren Struktur Steinbacher herauszuarbeiten versucht. Cornelia Hülmbauer repräsentiert laut Eigenaussage die „Riege der einfachen Fans“, freut sich aber, eingeladen zu sein. Sie liest aus Mayröckers letzten Aufzeichnungen „da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete“ aus dem Jahr 2020. „Keine Angst vor Diminuitiven“, lautet die Lehre, die sie aus Mayröckers Sprachkunstwerken zieht, und sie liest ein eigenes Gedicht. Hänschen klein, Hänselein, Häschen klein kommen darin vor.

Udo Kawasser erzählt, wie er mit der Anthologie „Benachbarte Metalle“, die Thomas Kling 1998 herausgegeben hatte, 1999 durch Kuba reiste und in der Provinz Guantanamo beim Schnorcheln verhaftet wurde. Bei der Vernehmung wurde sein Rucksack durchsucht, und ein Soldat blätterte auf der Suche nach geheimen Informationen misstrauisch den Mayröcker-Band Blatt für Blatt durch. Vermutlich, ohne etwas zu verstehen. Anschließend liest Kawasser das von Mayröckers inspirierte „Poem von der Fahrt vom Frühling in den Sommer“. Susanne Toth präsentiert einen Text „für FM“, für Friederike Mayröcker. „Mir bleibt das Lachen hinter den langen Stirnfransen“. Martin Kubaczek hat nicht nur ein Gedicht, sondern auch einen Brief an Friederike Mayröcker mitgebracht, den er ihr vor über zwanzig Jahren aus Japan geschickt hatte. Mayröcker und Jandl, erinnert er sich, hätten so einen positiven, ermutigenden Zugang zu jungen Autoren gehabt, „ein bisschen wie Beauvoir und Sartre“. Petra Ganglbauer beginnt mit einem Gedicht aus dem schon erwähnten Band „Benachbarte Metalle“. Ihr eigenes Gedicht beschreibt sie als Nachgesang oder Abgesang.

Bodo Hell

Sonja Harter

Was Friederike Mayröcker den hier Auftretenden bedeutet hat, merkt man daran, dass so manche Stimme belegt klingt und bisweilen zu brechen droht. Ganglbauer erzählt von einer gemeinsamen Lesung Ende der 1980er Jahre, in der sich Mayröcker dafür einsetzte, dass die junge Dichterin nicht ein kleineres, sondern das gleiche Honorar wie die arrivierte Dichterin bekam – mit der Erklärung: „Ich war auch einmal eine junge Dichterin“. Peter Clar liest ein Gedicht, in dem Derrida eine Rolle spielt, und gesteht, dass Friederike Mayröcker in fast allen seiner Gedichte vorkomme oder sie beeinflusst habe. Und liest eines, das er „fast abgeschrieben“ habe. In allen seinen Texten sei überhaupt „viel Mayröcker drinnen“. Den Abschluss macht Ilse Kilic mit einem Gedicht für „FM“. Sie hatte Mayröcker in einem Schul-Freifach kennengelernt, das „Literaturpflege“ hieß. „Der Mut kann sich als Sanftmut neu erfinden“, dichtet sie selbst Mayröcker hinterher.

Christian Steinbacher

Cornelia Hülmbauer

Susanne Toth

„Friederike Mayröcker, was brauchst du?“, fragte Susanne Toth. Die verstorbene Dichterin bekam, was man sich nur wünschen kann: die Gewissheit, dass die eigenen Texte weiterleben.

Martin Kubaczek

Petra Ganglbauer

Peter Clar

Ilse Kilic

Udo Kawasser liest und moderiert im Schatten Friederike Mayröckers

Die Lesungen

„Wir haben schon zwanzig Minuten Rückstand, also sind wir zehn Minuten vor der ÖVP“, scherzt Peter Clar, um das Publikum nach der Pause zurückzubitten. Es haben sich Gerüchte breitgemacht, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz „zur Seite treten“ wird. „Gehen Sie nicht nach Hause, bleiben Sie hier.“ Das muss man Lyrikenthusiasten sowieso nicht sagen.

Christian Steinbacher liest nun von ihm übersetzte Texte der französischen Autorin Michèle Métail, geboren 1950, die unter dem Titel „Phantome Phantome“ in der edition korrespondenzen erschienen sind. Als „Aneignungen ins Deutsche“bezeichnet er seine Anverwandlungen, in denen er Sigmund Freud respektlos „Berggassendoktor“ nennt. 102 „Portraits-robots (Phantombilder)“ nennt Métail ihre auf Reisen entstandenen Porträtserien. „Marseille: Dockarbeiter, alles mit Meerblick“, die metallische Stimme Steinbachers gräbt sich in die Nerven, seine theatralischen Gesten energetisieren die Zuhörer. „Vorhang auf: Die Fischhändlerin: Drei Groschen für den Zahn des Hais“. Steinbachers Finger trommeln über den Tisch, er schlägt die Triangel. Die klassische „Wasserglaslesung“ hat man beim bisherigen Programm der Poesiegalerie beinahe vergessen. Poesie ist Theater, für das man keine Kulissen braucht und dessen Protagonisten Wörter sind, die das Drama der Sprache aufführen.

Unser goldgelockter Moderator Peter Clar

Monika Vasik am Büchertisch

Christian Berger von literadio schneidet mit

Robert Manner-Beiter, Lehrer, Musiker und Autor, Jahrgang 1969, hat sein Debüt „Von Nähe weit entfernt“ mitgebracht und startet mit einem Liebesgedicht. „Dein langes Haar hängt mir sexy ins Papierhirn.“ „In mir wachsen Bäume, einer heißt Leben, einer Liebe, einer Hass, Verzweiflung (…). Sie und all die anderen machen den Wald aus in mir.“ Man denkt das Wort „Waldundwiesenlyrik“ und überlegt, ob es auch ein Lob enthalten könnte. Die Zuschauer werden gebeten, gedanklich in ihre Lieblingsbadewanne zu steigen. Der Schaum knistert in den Ohren. So offensiv naiv hat sich hier bisher niemand anderes zu dichten getraut. Ein Gedicht ist der geliebten gestorbenen Großmutter gewidmet. „Da war eine weniger in der Koffeinhitze. (…) Der Tod war gelandet in unseren bitteren Bäumen.“ Was das mit Aliens zu tun hat? Lesen Sie und entscheiden Sie selbst, ob hier Ernst, Ironie oder beides vorliegen.

Robert Manner-Beiter

Christian Steinbacher

.aufzeichnensysteme/Hanne Römer

Einen Kontrast dazu bietet Hanne Römer, Autorin im Ritter Verlag. „RAUTE“ heißt ihr neues Buch, in dem sie laut Verlagstext das in den vorausgegangenen Bänden „IM GRÜNEN“ und „GRATE“ generierte Verfahren der „Decollage als Finale einer Trilogie konstruktivistischer Textaufbereitung im Rahmen ihres das schreibende Subjekt ent-individualisierenden Konzeptes .aufzeichnensysteme“ zu Ende führt. „Als hochenergetische Entitäten treten das freigelegte Einzelwort oder die auf die Stammform rückgeführte Wendung in Aktion, um zum Herstellen von Zusammenhang, zur Aktualisierung von Erzählungen herauszufordern“, heißt es dort weiter.“ Das Konzept nötigt Respekt ab.

Römer liest liest aus allen drei Büchern, manchmal durch einen mitgebrachten Trichter sprechend. „Beginnend mit einem Sprung. Dreht die Zeit in die Sonne“. „Die Hälfte hält doppelt. Jetzt und in die Zukunft.“ Man vergisst die Konzepte und hört auf die Wörter. Denn es sind zumeist keine Sätze, sondern Begriffe, die auf einen einströmen. Römers gleichförmige, wenig modulierende Stimme gibt ihnen keine Farbe. Sie müssen für sich selbst sprechen. „In der Ruhe liegt die Angst.“ Auch vor konzeptueller Lyrik sollte man keine Angst haben. Sie ist auch nur aus Sprache gemacht, und auch wenn sie den Kopf adressiert, kann sie manchmal kaum anders, als das Herz zu treffen. Zum Schluss kommt der Band „RAUTE“ dran. „Pleite. Besiegt. Von innen bedient.“ Das Herz bleibt hier außen vor. Die letzte Minute ist angebrochen. Hanne Römer knackt live und ohne Gerät eine Walnuss. Lachen.

Nun folgt Bodo Hell, der nicht nur als Laudator eingeladen ist. Als Multimediakünstler würde er eher in die Riege des gestrigen Abends passen, aber Hell vermag jeden Abend zu – Entschuldigung – erhellen. Der Naturfreak, Jahrgang 1943, lebt seit über dreißig Jahren im Sommer auf einer Alm am Dachstein, wo er 140 Ziegen betreut. Jetzt extemporiert er über Tannen und Fichten, deren Zäpfchen und die diese konsumierenden Eichhörnchen. „Willst du deinen Wald vernichten, pflanze nichts als Fichten.“ Welche Textsorte liegt hier vor? Gedichte sind es nicht. Ein Lexikontext? Von Hell geschrieben? Egal. Man kann jeden Text als Gedicht lesen, bei biologischen ist das besonders leicht. Die Eibe ist ein mythologisch aufgeladener Baum und hat eine hohe Giftkonzentration. Auch der Bogen von Ötzi, der jungsteinzeitlichen Gletschermumie aus dem Similaun, lernt man (oder erinnert sich wieder), war aus Eibenholz gemacht. Heimatkundliche Anekdoten sind ebenfalls eingestreut. Und einmal kommt „einer meiner vielen steirischen Cousins“ vor. Die Lexikonprosa liegt Hell und verknappt sich zum Schluss zu jandlhaften Wortverkürzungen.

Der 1941 in Tulbing, Niederösterreich, geborene E.A. Richter feierte heuer seinen 80. Geburtstag und gehört zu den Protagonisten der heimischen Kulturszene. Seit 1969 publizierend, war er später Redakteur bei der Zeitschrift Wespennest sowie bei der legendären dreimonatigen Besetzung des Kulturzentrums „Arena“ dabei. Er bekommt zum Jubelfest von der Poesiegalerie eine Carte blanche und liest aus seinem Gesamtwerk. Ein eindrucksvoller, großer, immer noch mächtig wirkender Mann im schwarzen Hemd, der kaum gealtert wirkt. Literatur hält nicht nur lebendig im Kopf, sondern auch, jedenfalls bei E.A. Richter, jung. Das Publikum heute ist weniger jugendlich als am Freitag. Die Stimme von E.A. Richter trägt immer noch. „Jeder Blick Hieb einer Axt (…)“. Es geht um den Großvater, der sich am Kirschbaum aufhängt. Das letzte Buch erschien 2019. Richter liest einen Text über eine stillende Mutter und bekommt einen trockenen Mund. Wasser hilft hier auch. Zum Schluss folgt ein Text, der 2020 in der Literaturzeitschrift Kolik erschienen ist. „Sitzen wie festgelebt, festgeklebt“. Aber die Literatur hält Richter im Fluss. Ad multos annos!

Bild: E.A. Richter © Poesiegalerie

Margret Kreidls Gedichtband „Schlüssel zum Offenen“ erschien in der edition korrespondenzen. Kreidl hat sich in ihm eine strenge Regel auferlegt: siebenzeilige Gedichte, genannt Akrostichon, die sie spielerisch erfüllt. Das Ringen zwischen Spiel und Regel ist Programm. Selbstbeschränkung führt bei ihr nicht zu Enge, sondern stellt einen Motor der Produktivität dar. Die Autorin, die transmedial arbeitet, zuletzt mit der Jazzmusikerin Lisa Hoffinger, hat zahlreiche Theaterarbeiten, Hörspiele und Prosa- und Gedichtbände vorgelegt.

Bild: Margret Kreidl © Poesiegalerie

Sie beginnt mit sprachspielerischen Bemerkungen zur politischen Lage der bevorstehenden Regierungsumbildung aufgrund von Korruptionsvorwürfen. Dann geht es in die Texte. „Gedichte werden wieder gelesen, hört man“. „Gestern ist heute, hört man. Es regnet“. „Inger Christensen sägt an den Tischbeinen“. „Hör auf zu schreiben, heute hast du frei, um traurig zu sein“, sagt in einem Gedicht der Bildschirmschoner. Die feste Form hält den Inhalt nicht im Zaum. Die Gedichte gehen beim Zuhören ineinander über und bilden ein Gewebe. Die Stimme der Autorin beschleunigt und verlangsamt sich unmerklich und hält dieses Gewebe am Schweben. „Corona zwingt Bond in die Knie“, reflektiert sie die gegenwärtige Pandemie und die mit ihr einhergehende Verschiebung von Kinofilmen. Das Publikum lacht leise unter seinen Masken.

Manon Bauer ist Schriftstellerin, Kammermusikerin, Musikpädagogin und Mitarbeiterin im Mödlinger Figuren- und Puppentheater. Ihr Buch „cap al silenci – variationen“ ist erschienen in der edition Keiper. Bauer ließ sich für ihre Texte von dem katalanischen Dichter Miquel Martí i Pol inspirieren. Ihre Gedichte beschwören die Stille, Schatten, Zeitblumen und den Schnee. Die Autorin flüstert beinahe, mit samtiger, nasaler Stimme. Es ist mucksmäuschenstill im Publikum. Das schwer zu Verstehende schärft die Konzentration. „Auf meiner Federhaut liegt noch lange danach die Nacht brach. Hast du das jetzt wirklich gesagt. Ja, ich glaube schon. Kannst du es noch einmal sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig gehört habe.“ Warum ist das lyrische Ich sich nicht sicher? Weil es nicht weiß, ob es seine eigene Sprache war, in der es gesprochen hat. Gehört einem die Sprache? Eine müßige Frage bei einem Text, der deklarierterweise bei einem anderen Autor Anleihen nimmt. „Wir kennen einander nicht. Etwas Besseres als diesen Umstand finden wir nirgendwo“, heißt es an einer Stelle. „Im Innersten eines Gedichtes ist alles, was bleibt“. Ein intensiver Vortrag, der Sätze wie diesen wie einen Keil ins Herz treibt.

Kirstin Breitenfellner schreibt schon den zweiten Tag mit

Schmökern am Büchertisch

Stefan Schmitzer wird angekündigt als ein Autor, der von der Beat-Generation und der Popkultur geprägt wurde. Er trägt ein schwarzes Hemd mit großen rosa Rosen und fällt schon damit aus dem Rahmen der unauffälligen Outfits seiner Kollegen. Sein neues Buch heißt „liste der künstlichen objekte auf dem mond – gedicht“. Monika Vasik zitiert aus dem Verlagstext dessen skurriles Programm: „1959 schlug als erstes irdisches Objekt die sowjetische Raumsonde Lunik 2 im Palus Putredinis auf. Seitdem brachten 66 Missionen Tonnen von Menschen erzeugtes Gerät zum Erdtrabanten. Vieles davon ist funktionslos geworden, darunter Teile, deren einstige Bestimmung sich nicht mehr eruieren lässt. Stefan Schmitzer nahm sich solches Material als lexikalisches Stoff-Reservoir.“ Die Dinge, die der Mensch auf den Mond gebracht hat, werden hier also aufgelistet, lernen wir. Tatsächlich liest Schmitzer ein burleskes Streitgespräch zwischen Eltern und Sohn, der gerade eine gegrillte Wurst isst, über den Blick vom Mond auf die Erde und umgekehrt vor. Wir springen ins Jahr 1973, zur Sonde Lunochod 2. Wir landen 2006, Smart 1 heißt die Sonde, und das Jahrtausend wird von Schmitzer aufgefordert, sein Haar herunter zu lassen. Zeitgeschichte, Politik, griechische Mythologie, Naturwissenschaftliches gehen hier ein galaktisches satirisches Amalgam ein. Lyrik peppt. Nein: poppt!

Stefan Schmitzer

Raoul Eisele

Manon Bauer

Raoul Eisele wurde 1991 in Eisenstadt geboren und ist damit der jüngste hier Lesende. Er hegt ebenfalls eine Liebe zum Mond und war Mitbegründer der Lesereihe „Mondmeer und Marguérite“. Derzeit lebt er als Stadtschreiber in Stuttgart. Sein Buch „Einmal hatten wir schwarze Löcher gezählt“ wurde im Verlag Schiler & Mücke (Berlin/Tübingen) veröffentlicht. Der groß gewachsene junge Mann mit den langen blonden Haaren beginnt die Lesung mit einem Gedicht für Friederike Mayröcker, genannt FM, von deren Tod er auf einer Reise nach Italien erfuhr. Nach Italien führen auch die Gedichte, namentlich nach Venedig. Es geht um das große Lyrikthema Liebe, und die geliebte Frau behauptet, dass sich Tauben manchmal vor fahrende Autos werfen würden. Im zweiten Teil liest Eisele aus einem aktuellen Manuskript, „Lebenslinie, Nestgewächs“, der im deutsch-französischen Grenzgebiet spielt und in dem eine Großmutter über ihren abwesenden Mann erzählt. Dreißiger Jahre. Weltwirtschaftskrise. Vorkriegszeit.

Der letzte Block beginnt um 22:55 Uhr mit der Autorin und Literaturvermittlerin Astrid Nischkauer, geboren 1989. Auch ihr vierter Gedichtband „Du Wundergecko“ erschien bei der Parasitenpresse. Wie schon in ihrem letzten Band „Satyr mit Thunfisch“ beschreiben ihre Gedichte Bilder in Wiener Museen. „Ohne Beschriftung wird sie zur Unbekannten eines unbekannten Meisters“. „An der der Tränenspur lässt sich die Länge ihres Stillsitzens ablesen“. Man möchte gerne mitraten, welches Bild gemeint ist, aber so leicht ist das nicht. Also lieber die Texte wirken lassen. Es geht nicht nur um die Bilder, die erzählen und in die manchmal ihr Geheimnis nicht preisgeben, dann aber wiederum schon die Zukunft vorauszusagen scheinen, wie die leere Synagoge von Regensburg, aus der erst Jahrhunderte Später die Gläubigen vertrieben werden würden. Es geht auch um den Museumsraum, in dem sich die Besucher drängen oder aus dem sie – aufgrund von Lockdowns – ausgeschlossen sind. Dann gibt es für das lyrische Ich nur noch die Marillenbäume. „Die Stadt wird zum Bild, auf dem sich nichts bewegt. Keine Flugzeuge sind zu sehen, und selbst der Zug steht still.

Astrid Nischkauer

Christian Futscher

Christian Futscher liest unveröffentlichte oder auf der Homepage der Poesiegalerie publizierte Gedichte. Ein Heimspiel. Futscher ist Satiriker und liebt das Groteske. Beim Lesen setzt er auf Understatement. „Fliegt nur auf die Malediven. Ich fliege auf Kapern, Sardellen und Oliven.“ Das lyrische Ich bekommt Besuch von sieben Hirschen, sie stehen vor seinem Fenster. Sind die Hirschen eine Einbildung? Wann wird das Ich wieder gesund? Aber, möchte man einwenden, ist zu viel Phantasie überhaupt krank? Die Phantasie von Christian Futscher macht jedenfalls irre Sprünge. Manchmal geht es auch prosaisch zu. Futscher fährt nach Tschechien, trinkt ein Bier und fährt wieder zurück. So weit, so phantasielos. „Lebensfreude pur“ bedeutet aber, im „Wald der Selbstmörder“ spazieren zu gehen. Dort kann das Ich, das nur im „Wald der Selbstmörderinnen“ noch lieber spazieren geht, gut nachdenken. Es geht auf halb zwölf zu, da ist man eh froh, ein bisschen an den Lachmuskeln gekitzelt zu werden und philosophisch eher bespaßt als überfordert zu werden.

Das Debüt von Veronique Homann erschien in der Lyrikheftreihe der Parasitenpresse, die hier stark vertreten ist, Band 106, und trägt den rätselhaften Titel „Sid Wischi Waschi“. Darin geht es im ersten Teil um das Wesen der Kunst, im zweiten Teil um die Eroberung von einzelnen Wörtern. Homann hatte sich am Writers‘ Corner einer psychiatrischen Anstalt in Schweden beteiligt, die ihren Patientinnen jeweils ein Wort vorgegeben hatte. Ein Experiment. Ihr eigener Verlag heißt Plackscheißerei, das ist ein altdeutsches Wort für Schriftstellerei aus Grimmelshausens „Simplicissimus“, in diesem ist die Hörbuchfassung von „Sid Wischi Waschi“. erschienen.

„Morgenstund hat Tschik im Mund“, beginnt sie die Lesung am späten Abend. Sid Wischi Waschi ist eigentlich Sid Vicious, ein britischer Punkrock-Musiker. Aber ob man das überhaupt wissen muss, bleibt ungewiss. „Zwischen nichtig und wichtig liegt ein Strich“. Im Rückblick auf die beiden letzten Lyrikmarathontage glaubt man zu erkennen, dass die Sentenz, das Kurzgedicht, eine Renaissance erfährt. Lyrik to go in hektischen Zeiten oder das Ergebnis einer zeitlosen Verdichtung? Vielleicht beides zusammen. „What is art? Art-ist!“, lautet die Schluss-Sentenz von Homann. Darüber lässt es sich jetzt lange nachdenken.

Mit Jopa Jotakin, Jahrgang 1986, schließt den Abend einer der wilden Hunde der österreichischen Lyrikszene ab, die im Gegensatz zum gestrigen Lesetag heute nicht überrepräsentiert sind. Die linke Schädelhälfte Jotakins ist akkurat vom Mittelscheitel an rasiert, die rechte ziert ein Zopf, der bis zur Brust reicht. Jotakin engangiert sich auch als Literaturvermittler, im Kulturvereins Einbaumöbel und als Betreiber der Edition Tagediebin zusammen mit Andrea Knabl, einem „Kleinverlag für Bild und Text zur Förderung experimentell devianter Ästhetiken“. „im darknet sind alle katzen miau“ lautet der Titel seines aktuellen Gedichtbands, erschienen in der edition zzoo.

Mit seiner kräftigen, um nicht zu sagen lauten Stimme weckt Jotakin das verbliebene Publikum noch einmal gehörig auf. Er hat seine Gedichte auf A4-Seiten ausgedruckt, die gelesenen Gedichte lässt er elegant auf den Boden fallen. „doch manchmal erstolpere ich mir ein Gedicht“, endet eines davon. Den Salzburger Festspielen empfiehlt ein anderes, die „Interkatzionale“ zu spielen. „Ich habe mir die Welt mit einem gezielten Schlag aus dem Kopf geschlagen“, verkündet Jotakin. Aber die Katzen geistern darin immer noch herum so wir ihr unstillbares Bedürfnis nach Katzenstreu und Fressen und Kratzen.

„Bei der Autorautolyse verdaut sich der Autor selbst“, lautet eine Zeile. Jotakin aber scheint quicklebendig und schreit und singt und skandiert, säuselt, krächzt und kratzt. Seine Katzenlyrik ist kuschelfrei und hätte auf Facebook wohl kaum Chancen. Dafür vielleicht im Darknet? Das steckt im lyrischen Ich. Je grotesker die Katerstimmungsgedichte, desto wilder wird das Lachen im Publikum. Applaus mit Gejohle. Bücherverlosung. Schampus.

Katerstimmung wird jetzt erst für den nächsten Morgen wieder erwartet.

Heitere Buchverlosung mit Peter Clar und Udo Kawasser

Der Sacher-Masoch-Preis 2021 wird begossen

Was uns zusammenhält!